不论是早年作为李鸿章幕僚的熏陶,还是后来作为袁世凯同盟的历练,周馥在1902年选择对德国青岛租借地进行史无前例的破冰之旅,都是一个合乎其政治逻辑的行动。这个有些冒险的举动,使周馥把自己和同时代的政治家,拉开了距离。

1902年,周馥是在一场流行霍乱被平息后到达青岛的。霍乱造成了176人死亡,其中有170名中国人。但是,周的到访,却和霍乱和死去的中国人,没有直接关系。1902年5月,周馥被任命为山东巡抚。在这之前,他已经有了四川和直隶布政使的政治履历。主政山东后,他继续了袁世凯的新政,其中包括修整大运河和小清河的工程,希望通过改善山东基础设施的举措,使之与青岛海港和山东铁路抗衡。

周馥1902年的青岛之行,没有被记录在《胶州备忘录》中,这令人困惑。关于山东巡抚这次青岛行程许多细节的印证,可以从德国学者余凯思引用的一些档案中获得支持。这为描述周馥在青岛的活动,提供了帮助。

对周馥来说,沟通的压力的确迫在眉睫。他不能容忍对几百公里之外的一个德国占领区保持长时间的无知,特别是,这个地区已开始以一种令他吃惊的方式迅速发展了起来。其实,前往青岛的目的,周馥在完成访问后专门致军机处的报告中,已有含糊表述,即试图“亲眼看一看当地的境况”,了解德国对租借地发展的规划。后来山东自开商埠的事实说明,周馥的访问动机,核心仍然放在了希望找到扩大山东经济的方法上。

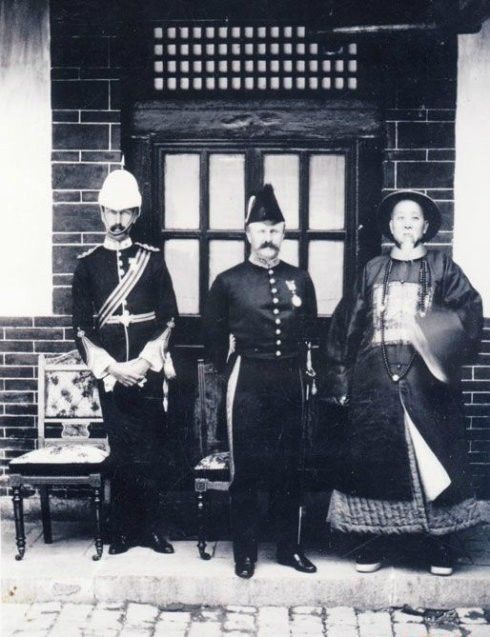

周在青岛访问期间,和特鲁泊举行了几次政治会晤,周馥谈了一些关于济南与青岛关系的具体问题。鉴于机构联系的缺乏,周希望通过外交访问的方式,加以弥补。值得注意的是,周馥在青岛期间所发表的谈话,不仅表达了中国想要收回丧失的权利,结束殖民统治的基本意图,而且也显示出对当下状态的关心。按照周馥的见解,在德国管理的青岛,中国居民的事务仍在其管辖范围之内。周曾对特鲁泊说:“即使青岛已租借给德国,它仍属于山东地盘”。

在接见中国商人时,周馥除了谈到一些促进青岛与山东的贸易关系的措施,也提到了在青岛设立中国领事机构的积极意义,他还提议派遣一位官员调解商人之间的争端或者协助处理诉讼。

接见商人后的晚上,周馥和特鲁泊再次谈到了上午他讲过的建议。周比先前“学院式讨论”场合更加坚决地指出了设立中国领事馆,派遣官员来青的必要性,同时希望后者以中华商务总局的委托人身份,出面调停中国人之间的争端。对此,鲁泊表示了异议。

1902年12月31日,周馥在给皇帝的奏折中表示相信,德国人已经把租借地当作自己的国土来看待了。条约签订后,生活在租借地的中国人受制于德国的统治,对此很难提出异议。周馥建议:“必须通过工业和商业关系,对其(德意志人)加以控制。”

周馥在青岛的访问和与德国总督的会晤,在多大意义上促成了周的某种转变,并没有可信任的证据加以说明。周回省后,即上疏奏请在山东铁路、矿山购买华股。1904年,周馥促成了济南和周村两处商埠的开放,并通过竞争,迫使德国的山东矿物公司最终破产。

1906年7月,周馥被调任闽浙总督,未到任。旋又调补两广总督。次年,以年老多病,奏请“回籍就医”。1921年8月21日,周馥病逝在天津寓所,终年84岁。

1912年前后,周馥曾有举家迁居青岛的计划,并事实上在青岛生活了一些时间。周后来在青岛进行的频繁活动,是多方面的,这其中包括他与儿子周学熙购买了沧口德国一个缫丝制品公司的土地和厂房,建立了一个现代化的华新纱厂。同时,他也继续了和卫礼贤等人的友谊。他同时期在青岛从事的一些半公开的政治活动,使他保持了持续的社会影响力。