我没有见过周叔弢先生,这对我来说是一大遗憾。因为有一段时间我也住在天津,某天跟同事的老公一起吃饭,他偶然提到了周叔弢,说是他们单位的董事长,我马上抓住这句话,问是不是那位藏书家,他听到我的问话,竟然兴奋起来,给我讲了许多周叔弢在单位里的事儿,虽然那些故事跟藏书无关,但叔弢先生的形象却在我的脑海中渐渐变得立体而明晰,使我对他的崇拜又增加了三分。

约七、八年前,杭州萧山召开了地方志研讨会,我在那个会上结识了新疆来的周轩先生,聊天中谈到了王贵忱先生,王贵忱的大名我很多年前就听说过,至少在书圈内一直流传着王贵老巧遇周叔弢的故事。大概是1948年,那时还是解放军的王贵忱跟着大部队打下了天津,不知什么原因,他到天津天祥商场去看旧书,在买书的过程中,有一位老先生过来告诉他应该买哪部书版本会更好。这场交谈之后,他们就算成了朋友,这位老先生就是周叔弢。在此之后,王贵忱继续南下跟着大部队打天下,一直打到了广州,他在此留了下来,后来当上了广东省博物馆的副馆长。但他跟周叔弢的联系却没有间断,他们之间一直保持着通信往来。

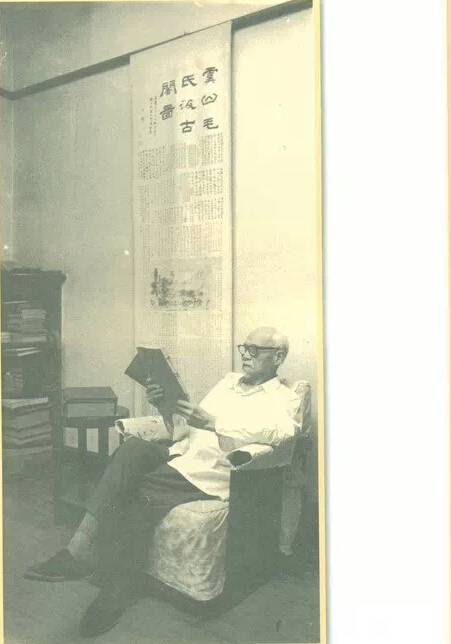

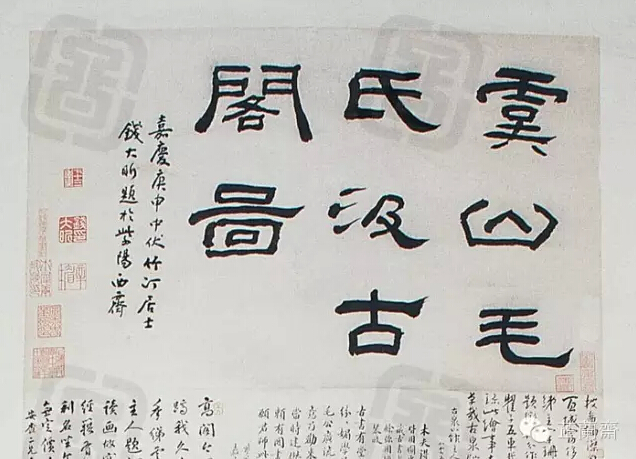

照片中周叔弢身后的《毛氏汲古阁图》,现藏国图

这个故事的实况,我一直也没向王贵老求证过,我在结识王贵老之前,曾买到过一册他跟周叔弢通信集的影印本。这个影印本的质量,以今天的眼光来看并不高,然而却很难得,因为这是一部非卖品。不知什么原因,周叔弢的墨迹在市面上极其罕见,王贵老能跟周叔弢有那么多的通信,当然让我极其羡慕。周轩先生闻我所言,说自己收到过不少王贵忱先生赠给他的书,有些书上有王贵老的大段题记。我说:“那也很好呀,虽然不是周叔弢的墨迹,这也是周叔弢朋友所写,况且这些墨迹又都跟书有关,当然也值得珍藏。”周先生很爽快,说我既然喜欢,他回去找找,都送给我。在我回来之后不久,就收到了周轩先生寄来的王贵忱的多部著作,除了那本跟叔弢的通信集,其它的线装书也都是我未见过的非卖品,翻看这些内容,里面有不少王贵忱跟周叔弢交往的纪闻,能跟我的偶像有着如此密切的联系,我的羡慕之情难以言表。

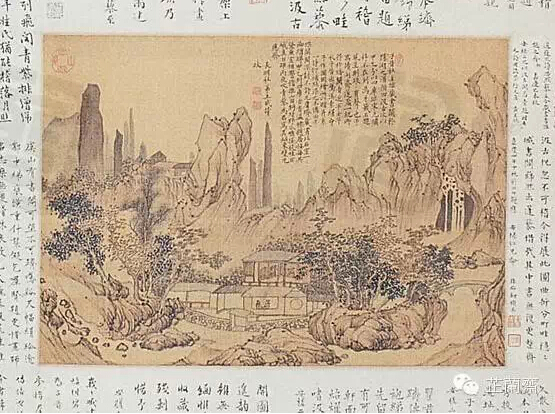

《毛氏汲古阁图》局部

我跟周叔弢也有着间接的一点关系。大概十几年前,天津古籍书店有一部周叔弢跋本,这部书是民国的珂罗版,那个时候,我只看重木刻版,对其它方式所印之书有着没来由的偏见,对那本书看了几回,也没下决心将其买下,然而,范景中老师对版本的认识则要客观得多,那本书很快就让他买走了。我每想起这件事,除了后悔,已经不知道用什么词来形容了。后来,我遇到了一部金刻本的残本,书上钤有“叔弢眼福”朱文方印,我马上将其拿下,因为我早就听说关于这方章的传说,据说是周叔弢若遇到自己喜欢的书而未能买下,或者是别人请他鉴定的版本,他认为很好,只有到这个时候,他才会钤盖这方章,因此,见到钤有这方章的书,就等于周叔弢免费帮你做了真伪鉴定,那还用犹豫什么?!

这些年,我陆续收到过几部周叔弢的旧藏,但最大的遗憾是,这些书上都没有周叔弢的题跋,古人说:“天下有一知己可以不恨”,我把这句话改为:藏书没有弢翁跋语,必定要恨。真希望我的愿望能够上闻于天,老天爷一高兴,没准派下托塔天王来满足我的心愿。

《毛氏汲古阁图》局部

几年前,国家图书馆举办了周叔弢捐赠展,我第一次看到将这么多周叔弢的旧藏陈列在一起,那个展览我先后去看了四次,倒不是夸耀自己多么的勤勉,因为除了第一次我是去参加开幕式,其实后三次都是朋友要求陪着去看展,我在现场好为人师地给朋友讲解着这些书的妙处所在,貌似我对周叔弢是何等的熟悉。陈红彦主任问我,看完这些展览有什么感受,我告诉她,自己终于理解了孔子所说“三月不知肉味”的真谛,每看一遍展览,我的泄气程度都增加一层,这等于说让我天天伴着山珍海味吃糠咽菜,感觉自己那些藏书真该全扔掉。

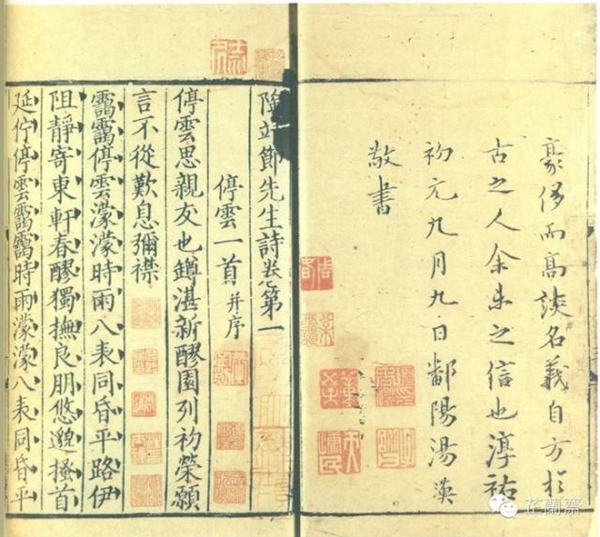

周叔弢旧藏宋本《陶靖节先生诗》,现藏国图

我沮丧的原因,倒并不是想不自量力地跟周叔弢的藏书质量比高下,我想发财,当然不可能把目标定在比尔·盖茨的高度,但你总不能让我没有了梦想,用郑智化的歌来唱,那叫做“至少我们还有梦”,但是周叔弢的藏书标准,即使有梦,也是梦中之奇,换句话说,就是连做梦也不可能达到他的那个藏书标准。

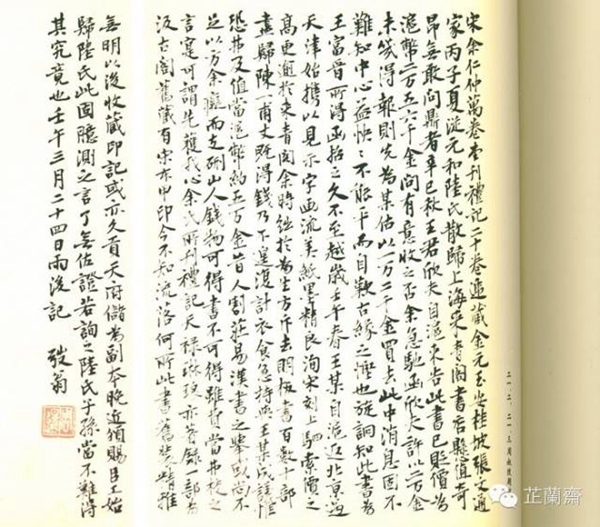

周叔弢题跋

中国人喜欢搞评比,有名的评比之一就是“五好家庭”,我不知道周叔弢是受这“五好”的影响,还是别人借鉴了他这“五好”的说法,总之,他给自己的藏书标准定为“五好”,这“五好”的标准是:刻版好、纸张好、题跋好、收藏印章好和装潢好。弢翁对这“五好”还做过解释,他说,版刻的字体好,等于一个人先天体格强健;纸墨印刷好,等于一个人后天营养得宜;题识好,如同一个人富有才华;收藏印记好,宛如美人薄施脂粉;装潢好,像一个人衣冠整齐。他的这个收书标准可谓前无古人,我没有见过哪个藏书家以这等苛刻的要求来进行藏书,我曾经暗自用他这个标准在自己的书库中翻看了一天,真正能符合这“五好”标准的古书在我自己的藏品中超不过十部,那种沮丧心情难以用语言形容。而周叔弢以这个标准藏书,从这次展览上看到的展品质量上看,确实够得上部部精彩,那你说,我看到这等质量的藏书,该是怎样的心境呢!

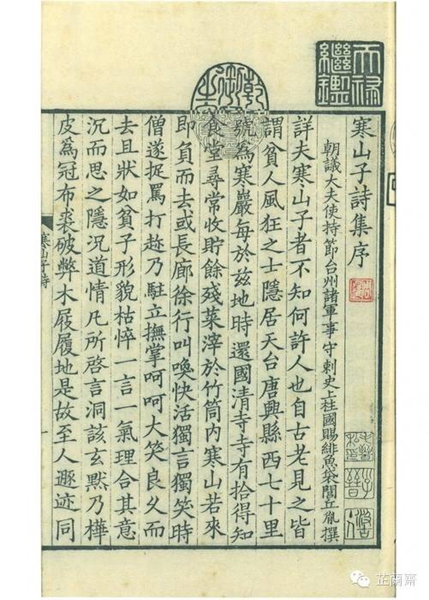

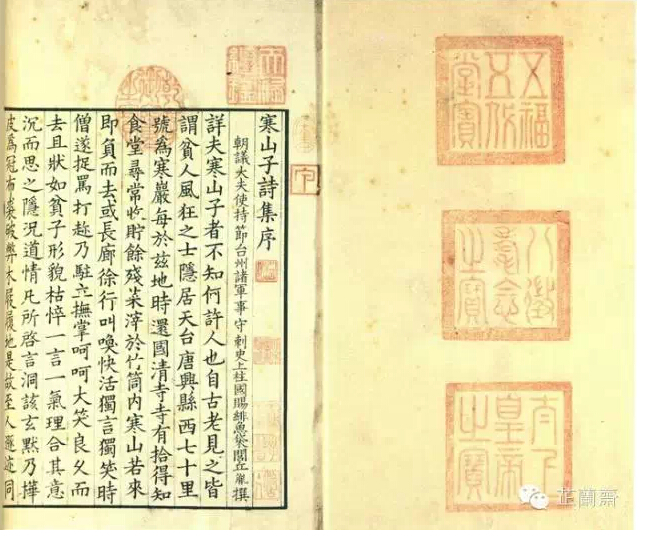

周叔弢影刻本《寒山子诗集》

其实不仅是我认为周叔弢的藏书标准太过苛刻,跟他同时代的大藏书家傅增湘也这么认为,张恂曾画过一幅《自庄严堪勘书图》,此图后面有傅增湘写的一段长跋,其中有这样一段话:“与恒人异趣,好尚虽挚,而悬格特严。”这一句“异趣”道出了我的心声,也终于让我放下心来。看来,周叔弢的藏书标准一般人不会这么做,即使跟他可以等量齐观的傅增湘也这么认为,如此说来,除了周叔弢自己,不会有几个人来按照他所定的“天条”去藏书。傅增湘在这篇题记中,还把周叔弢如何选书、如何考证,以及如何装潢都做了详细地描述,傅增湘果真是大手笔,他言简意骇地描述出了周叔弢的上列行为,我没有他那么好的概括力,还是接着抄录他的话吧:

“(周叔弢)凡遇刻本,卷帙必取其周完,楮墨必求其精湛,尤重昔贤之题识与传授之源流;又其必为经子古书,大家名著,可以裨学术、供循讽者。至钞校之书,审为流传之祖本,或以名辈之手迹,必精心研考,以定其真赝。不幸有俗书恶印、点污涂抹之墨,则宁从割舍,不予滥收。设遇铭心绝品、孤行秘本,虽倾囊以偿,割庄以易,而曾不知恤。既收之后,又亟缮完补缀,存其旧装,袭以金粟之笺,盛以香楠之匣,牙签锦帙,芸芬麝馥,宝护周勤。故其藏书不侈宏富之名,而特以精严自励。有客请观,必告以澄神端虑,静几焚香,恪守赵文敏‘六勿’之戒。”

难怪周叔弢的藏书那样漂亮,其实,谁按照他的方法藏,都能达到这个质量,问题是你是否有这个机会遇到这样的好书,第二则是你遇到了,你敢断言其真伪吗?而第三点更为重要,真遇到了,你买得起吗?细想这三点,其实我都不能达到,于是乎,我释然了,至少从心理上得到了大自在。

周叔弢的藏书历程也同样符合唯物主义所坚守的进化论,他为什么喜欢上了藏书我不知道,但我知道他最初藏书的方式是按照张之洞的《书目答问》去搜集。其实张之洞在此书的序言中说的很明白,他所列出的这些书,都是以实用为主的通行本,里面几乎没有几部属于是善本,周叔弢按照这个目录来藏书,那藏书质量可想而知。后来,他的眼光有所提高,转而用《郘亭知见传本书目》作为藏书指南,这个书目里开始以善本作为主要的著录对象。

1917年,周叔弢以很便宜的价格买到了宋刻本《寒山子诗》,这部书是乾隆皇帝天禄琳琅的旧藏,可以说方方面面都好,这是他得到的第一部宋版书,我不知道他是不是从这部书总结出了“五好”标准,但至此之后,他就开始广收善本,并且重点收藏宋元刻本及名家稿抄校本。

周叔弢旧藏宋余仁仲万卷堂《礼记注》

周叔弢为了买一部书而卖出一百多部书,这种举措不是一般人所能做出者,以我的切身体验,爱书之人所得之本都如同自己的孩子,尽管这些孩子有这样那样的缺点,对于别人看着很一般,但对自己却颇难割舍,以我的理解,只有大智大勇之人才能做出这种果断之事。对于我这等俗人,不可能在藏书上搞出什么名堂,原因虽然很多,但其中一点,必是难以做到像周叔弢这样,能够毅然绝然地去粗取精,尽管他换出的那批明版书也并不能用“粗”来形容。但是,为了得到最好宁可舍去次好,我痛恨自己之处,就是明白这个道理却难以实际做到,其中的原因就是对古书不能客观收藏,而以情感对待。其实爱书人都会有这个问题,周叔弢把一百多部明版卖给陈一甫,也同样对自己的旧藏难以割舍,用他自己的话来说,那就是“去书之日,心中依依。”

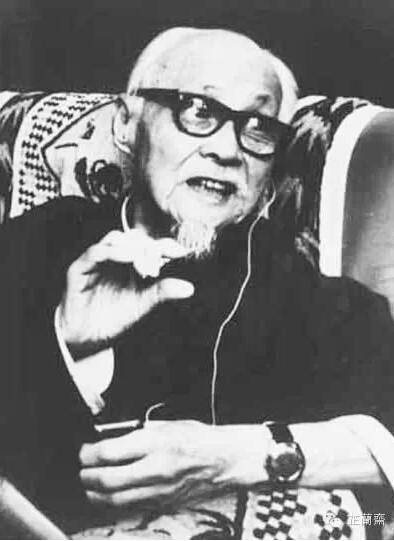

周叔弢先生晚年

经过几十年的收藏,他得到了宋版古书64部、金刻本2种,元刻本44种、蒙古刻本1种,另外还有大量的稿抄校本,这个成绩绝数民国间藏书一流,顾廷龙评价说:

“五世丈周叔弢先生藏书之富,夙与李氏木犀轩、傅氏双鉴楼鼎峙海内,而凌驾二氏,无愧后劲。”

其实,顾廷龙的这句评价是延袭了傅增湘的说法,傅增湘评价周叔弢说:

“由是频岁所收宋元古椠殆百帙,名钞精校亦称是,声光腾焯,崛起北方,与木犀轩、双鉴楼鼎足而立,骎骎且驾而上之,噫,可谓盛矣!”

我觉得傅增湘这段话很有趣,他夸周叔弢是北方的三大藏书家之一,而列举出的三家是周叔弢、李盛铎和他自己,这种比喻方式的确少见,但傅增湘还是谦虚了一句“骎骎且驾而上之”,是夸周叔弢快要超过了自己和李盛铎。其实,周叔弢在那个时候的名称已经不止是北方的藏书大家,他已经跟上海的陈澄中并称为“南陈北周”。

宋本《寒山子诗集》,现存国图

到天津访藏书楼,处在第一位的当然就是周叔弢旧居,他的旧居有两处,来到天津,我只能按照自己的安排,一处处地去寻访。周叔弢的旧居之一位于天津市和平区桂林路16号。五大道地区是天津的租界地,当然今天已成了天津的富人区,直到今天,这里仍然是天津人心目中的最佳之地。因为五大道的这些租界地原本属于不同的几国,而这些国家在租界地内各自为政地建设,自租界权取消之后,接手的建设者只能努力地将这些路连在一起,结果就变成了今天五大道地区的道路弯弯曲曲。因为车多路窄,而今这些道路大多变成了单行道,若开车寻找,颇感不便,我此次来天津寻访,就把车停在了酒店的停车场内,决定步行沿着五大道,一条道一条道地慢慢寻找。

周叔弢桂林路旧居,现成酒店

第一站来到了桂林路16号,周叔弢先生在此居住了15年,时间是在1939至1954年之间,然而,找到的此处旧居却跟我想象的形象差异很大:这里已变成了香江假日酒店,整个楼宇焕然一新,四层小楼的外立面刷成了灰白间色,进里面看已经没有必要,只能在外观上拍几张照片。在酒店的院内,另一侧是一溜平房,现今改成了津味餐馆,此时已经近午,我已离开天津十多年,但天津的风味却让我时时想起,而今看到“津味”二字,瞬间就感到了肠胃的需求,于是我决定在周叔弢的旧居之旁祭一祭五脏庙。其实我本想说,以此来表示我对周老前辈的敬意,但我也觉得这种纪念方式太过牵强,管他呢,在哪里吃不是吃,至少我曾在周叔弢的旧居里吃过一顿,也算是日后吹嘘的由头。

假日酒店正门

我进内点了三样海鲜,这倒不是为了奢侈,因为天津人最喜吃海鲜,当地流行一句俗语:借钱买海货,不是不会过。我点的这几样是老天津人进海鲜馆必点者,上菜的那一刻,我就闻到了熟悉的香味,这顿饭吃得果真痛快,竟然忘记了边吃边向周叔弢先生致意。结账时,价钱并不便宜,我向餐馆老板请教这套旧居的变迁情况,我的问话引起了餐馆老板的警惕,他说自己才来此租用了几年,不了解以前的情形。他一边巧妙的地滴水不漏回答,一边试探着了解我的来意,并且告诉我,刚才的菜价算错了,是收了双份的钱,要把那钱退给我。他看我不接钱,索性直接问我:“您直说吧,是不是拆迁办的?”他跟我说话时,眼睛盯着我手里的相机,这让我明白过来了,他以为我来此是拍照取证,我马上笑着向他解释,自己跟拆迁办没关系,请他尽管放心地经营,我边说边告辞了出来。站在大门口,我回身又拍了几张楼梯的照片,老板误以为我等在门口是有要求,让伙计拎出来一个黑色的塑料袋,说里面的海鲜是刚到的货,让我回去品尝品尝。一个相机有这么大的威力,这让我事先还真没想到过,但好在我抵制住了诱惑,没有接过那一袋贿赂,只是请他告诉我从这里如何穿行到睦南道。

假日酒店全景

周叔弢的另一处旧居位于天津市和平区睦南道129号。1954年,周先生搬到此处居住,直至其去世的1984年,他总计在此处居住了30年。沿着这条路,我一个门牌一个门牌地找下来,终于走到了129号门牌旁边,门口悬挂着一大一小两个文保牌,明确写明周叔弢旧宅保护等级为“重点保护”,旁边的周叔弢生平介绍中,提及到周先生的捐书情况:“解放后先后四次将其珍藏的古籍图书约四万册、文物一千余件献给了国家。”这样一句话就概括了他一生的主要业绩。而墙的另一边则有和平区的文保牌。

睦南道旧居门牌及介绍牌

故居的门口上着锁,只能站在马路对面远望旧居内的情形,历史风貌建筑简介中说此楼:“该建筑建于一九三八年,为砖木结构,二层楼房,红瓦坡顶,硫缸砖清水墙面,建筑外形精巧别致,简洁大方。”此处的藏书楼,可以说是天津地区名气最大的一所,也是地位最高的一所,虽然我在国图的展览中经常能看到周先生当年捐献的珍贵善本,但我还是盼望着能够走进这个楼中,去感受和想象他当年孤灯黄卷校古书的环境和氛围。

藏书处,捐书处

我很难想象,像周叔弢这样如此爱书之人,却能对自己的珍藏做出毅然绝然地割舍,他在1942年时,在自己手订的善本书目上写下了这样几句话:

“生计日艰,书价益贵,著录善本或止于斯矣!此编固不足与海内藏书家相抗衡,然数十年精力所聚,实天下公物,不欲吾子孙私守之。四海澄清,宇内无事,应举赠国立图书馆,公之世人,是为善继吾志。倘困于衣食,不得不用以易米,则取平值也可。勿售之私家,致作云烟之散,庶不负此书耳。”这几句话说得极为达观,弢翁的超人之处就在于他不仅是说说,而且确实能够做到。从上世纪50年代到80年代,他把自己的珍藏陆续地捐给了国内不同的图书馆及博物馆,这种达观确实是少有人能够做到。

睦南道旧居全景

然而,弢翁毕竟是个爱书之人,以我的私见,爱书之人离了书几乎无事可做,弢翁也同样如此,他在1961年3月25日的日记中写到:“忽发收集清代活字本之兴”,至此之后,他用了几年时间从国内各个旧书店购买活字本,文学山房的江澄波老先生还向我描述过当年周叔弢从他家邮购活字本的细节。弢翁果真是大家,到了1982年,他把自己藏的四百多部活字本全部捐给了天津市图书馆,这些书成了天图的重要专藏之一。他的活字本虽然捐了出去,但这个行为却影响到了我。事隔多年,我也效东施之颦,开始将活字本作为专题收藏,经过这些年的努力,总算在活字本的藏量上超过了他,比善本,我连想都不敢想,比这些普通的活字本,我总算取得了小小的胜利。当然我也知道,这种比法很丢人,但总要让我找点心理平衡才能玩得下去吧!