周馥生涯的早年,有“孤村送别”的经历,想想这一场景,很是让人动容。

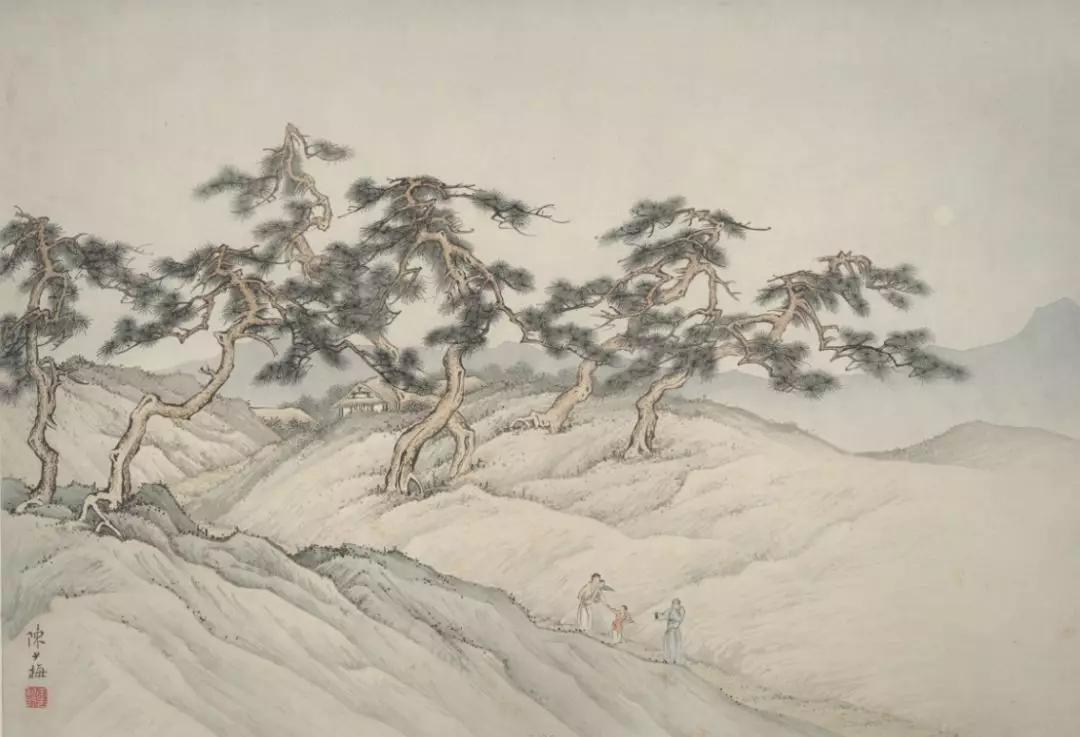

咸丰年间,太平天国战争兴起,周馥家乡建德处长江水路之滨,又居皖赣之冲,是太平军和官军争夺之地,当地居民为避战乱被迫逃离家园。周馥一家先逃往本县后河老屋棚许家,后又逃往江西彭泽九都山中,皆是不得安宁。周馥曾这样描述当时的境况:“一日数惊,仍往复奔窜,甚至白昼匿草树蔽身,夜归炊煮一食,天未明复陟高岭...辗转绕避...徘徊山顶竟日不得食,如是颠困复四年.....吾父日筹所以远避之策,奈无路可出;我祖父母、父母每涕泣相告曰:‘与其走山外纷散而死,不如全家聚此而死也'。”周馥说他听着心痛如绞,一日与夫人商议:不逃必死,全家逃也是死路一条,自己年壮能耐劳,不如自己从小路逃出觅避乱之地,再设法陆续挈家往,但此计如告诉老人,他们一定不舍让他单独冒险,你看如何办?夫人沉思数日,说“事至此,无可如何,然不可不告,君可留一书力陈此意矣,出门后,我当上呈禀慰之。”。彷徨中的夜半,周馥卜三卦,皆乾,决定当夜出走。吴太夫人把两个孩子-——5岁(虚岁)的学海、不满周岁的学铭牵一个背一个,送夫山外半里。临别时,吴太夫人泣曰:“生当相见,死则相逢地下矣”,一家人挥泪而别。

五岁的学海也许还有所认知,襁褓中的学铭大概是无觉的,不知道这月黑风高的深宵,父母正心纠欲裂:父亲只身冒险去为全家觅生路,临别之时也许还摸了摸你们稚嫩的脸颊——此别后我们还能再相见否?今后你们只有依偎着母亲了,丧乱中,你们能平安地长大么?曾祖父母、祖父母、母亲,还有你们弟兄俩,这四代人的生命、生存、生活的责任和担子,年轻的母亲一个人担在肩上,重于泰山啊!回程的山路上,悲戚的母亲牵着又背着,必是哀哀移步、涕泪满襟的。这流离的日子,何时才是尽头?

戏剧性的是,32年后,这曾在荒郊与父亲诀别的两兄弟,竟然成同榜进士,“双报泥金”!

有诗曰:“乡井崎岖岁月遒,尚书投笔志横秋。倚閭独慰晨昏望,负襁难纾骨肉愁。话别山头心几裂,留书堂上泪潜收。南宫双捷传家庆,德感神明一念修。”

“德感神明”——“天地明察,神感至诚而降福佑”—— 这双进士是神明降予的? 这是诗人对善行者又有善果时的想象和赞叹吧。

“一念修”倒是真的。学海、学铭以及后来的学熙、学渊、学辉以致第三代、第四代、..... ,人才辈出,皆因周馥家族躬行“忠厚勤苦、诗礼传家”的祖训,周馥一生孜孜于家族后代的教育,吴太夫人谨持勤俭慈善轸恤孤贫之行,且以此训示子孙。他们给后代浇灌的是德、仁、善、慈、勤、俭的琼浆,子孙们满满一身“正能量”,自然存心忠厚、勤于课士,治学严谨精博。

想那吴太夫人,家庭生活饔飧不继时,她樵汲躬耕,艰苦备尝,卒得老人欢心;兵乱之中促丈夫出走,将一家人的危难生存责于自己一身;逃难中“夫人扶老携幼,踔泥潦日数十里,及夜栖败屋中,极湫隘,择善地以安老人,幼子卧处上漏下泾张盖以避之,自己独坐爇薪炙湿衣达旦”,负艰茹苦却不以家事艰苦使老人知,如此这般一家人上慈下孝、互亲互爱,虽外逢战乱饱受凄苦,家内却气氛温馨融洽,给了幼小的学海学铭最好的精神营养。

如周馥所说,吴太夫人“平生志事有非寻常妇人所能及者”。吴太夫人之所以“非寻常”,我觉得因其有四方面特质:

一是超乎常人的俭朴。吴太夫人“屡沐诰命,荣顾备至”,却裙布钗荆,戒荤茹素,终生不渝。七十寿辰,孩子们要“称觞演剧”给她祝寿,她执意不允,说“不以此开汝家骄侈之渐”,要子孙“移其资以助赈”。身为夫贵子荣的一品夫人,“殁后检点遗物,簪珥才数事,不及恒人。凡世俗所尚珠玉珍奇之品一无所有”,人赞其“盖千百中无一二焉”。

二是令世人敬仰的乐善好施。吴太夫人笃信佛教,生性仁慈,“生平最好施济,闻人贫困,拯救唯恐不及”。每遇偏灾捐资济赈,“鬻衣饰以助之”,随时济人不可数计。她还节省历年食用捐万金,购田千亩为义庄,名“乐济会”,用于赈恤贫者,“播贤声于一邑”,朝廷敇建慈善牌坊褒扬。

三是精心教育子女,塑造孩子品行。吴太夫人对孩子十分疼爱但不溺爱,从小教育他们要读书明志。周学熙科考失利后极端失望消沉,被吴太夫人严训又循循开导,并要他随自己吃斋念佛,修正心念。有母亲的教诲,又去朝拜了九华山,周学熙立誓“以律己济人为志”,并一生躬行。

吴太夫人教子女要勤俭,不许他们浪费钱财、攀高比阔,说“持家贵勤俭,古人云由俭入奢易,由奢入俭难”,“不要忘记前人积累之艰辛”。她还教育子女要怜孤寡、助乡邻,她常说,“吾从困苦中来,深悉贫人待拯之殷”,要多多赒济家乡孤贫人。在捐万金购田办“乐济会”时,告诫孩子“须知世上苦人多,他日汝得志,其更续扩充之,勿以此区区为止境”。临终前她还对家人说“吾邑地瘠民贫,兵燹之后,生计愈绌,欲图补救,端在教养,此吾之志也。若异日得有寸进,当力谋所以继述之 ”,希望子孙不要限于赒恤孤贫,还要把兴学、培养人才作为解除家乡贫穷的根本,展现了她的卓识远见。她时时提醒孩子工作中“以立身行己之道,及时建树,无负科名”,“尓当益勉为忠荩,毋坠家声,此之谓继志述事,毋遽言退负国厚”,更是表现了吴太夫人的深明大义。

四是高贵的人格气质。危难时吴太夫人坚韧刚强勇于担当,平时的生活中她又“性简静慈爱”。她不以富贵为荣,每当周馥欲辞官隐退,她马上料捡行装,无丝毫留恋之意。捐资赈灾时,她告诫家人”毋以建坊请阖,慈善本于天性,不屑屑以声誉记也”。病重时,周馥安慰她说“死生去来常也,...若傥一旦不讳,当含笑而逝”,她怡然一笑,点额称是。这般高雅恬淡,让人敬崇。

周学熙这样描述他的母亲:“太夫人气象蔼然,而持家以礼法,待人甚宽,而律己綦严”;“七子学渊九子学辉皆庶母生,太夫人爱之如己出”;“子媳孙曾男女数十人,从不加呵斥,而莫不范围与身教中”;“服食一切俱有常度,日用器物虽极细微,置之必有定处,端正整洁,无稍率意。”周学熙感叹:“蓋纯懿之德,严婉之容,其感人深矣。”

人们常说:“一个家庭,哪怕家徒四壁,只要有一个智慧、善良、节俭和整洁的女人在料理,这样的家庭仍然是心灵的圣堂和力量的源泉。”作为妻子和母亲的女性因其特有的哺养能力、理家才能和细腻、温柔、情感丰富的特质对家庭的建设尤其是对孩子的养育起着至关重要的作用。孩子首先是依偎着母亲长大的,母亲的行为表现直接呈现在子女的面前,母亲养育孩子的过程让孩子产生对母亲的爱和依赖,使孩子将母亲行为中表现出来的道德品行、性格气质、行为习惯等内化于自身,直接影响孩子情感、性格、品行的构建。优秀的母亲会像一所学校,用纯正的心灵和端正的身教,传授和示范着做人的道理,把智慧植入他的骨髓,把善良融入他的血脉,母亲的节俭让他学会珍惜,母亲的整洁让他自觉自理。母亲的教育甚至会使孩子成为她的“复制品”,家风传承就会是“良性循环”。

吴太夫人就以她的懿德媺行让她的家庭成为了“心灵的圣堂”。她的孝道,她的慈爱,她自己俭朴却痴心于赒恤孤贫的一生善行,她的大义,她的淡泊,那荆布素衣也遮不住的高贵气质,让人爱她、敬她,遵从她。在这个“心灵的圣堂”中,子孙们眼前有榜样、有目标,胸中涌动着激情,身上充满着力量。

我们来看看后来的学海学铭吧。

周学海中进士后,以内阁中书用,分发南河同知后任河捕同知,任职期间,治水功效明显,被赏二品衔。学海为官之余,专注岐黄之术,博览历代医学名著和医案,精研脉学,阐发医理,刊校医籍,济世医人,著书立说,为中医学宝库留存了丰富的遗产,为中医学发展做出了多方面的贡献。

周学铭进士后入翰林院庶吉士,散馆到四川蓬溪任县令,上任后他倡值茶、桑,赈灾恤孤,兴学贡士 。他任中处理案件听断勤明,使蓬溪讼狱稀减,故有“神君之称”。他还主持续修了被《四库大辞典》评价“别出心裁,以不蹈恒蹊为宗旨”的一部有新意的县志。周馥在任四川布政使时曾到蓬溪,受到蓬溪百姓的热烈欢迎,人们向他夸赞其子周学铭在蓬溪的政绩,后周馥作《过蓬溪县》诗一首,抒发自己的兴奋与自豪之情。

后周学铭调离蓬溪,署江津县令。刚上任,县内冰雹风灾不断,灾民流离失所。周学铭励精图治,带头捐金救灾、恢复生产,社会得以稳定。他办案公允,重于教化,鼓励农桑,开辟商贸,扶植教育,百姓都说他是爱民如子的“父母官”。第二年外调升为道员,履新赴任时,津城百姓跪道相拥,挥泪相送。

1910年,周学铭接受父命,潜心篡修《建德县志》,历尽艰辛,为家乡留下了一份宝贵的志书和大量的历史资料。

何止是学海、学铭,还有学熙、学渊、学辉, 还有第三代、第四代、第五代……这个大家庭坚守崇儒善德、培心正业、清慎开明、勤俭乐济的优良家风,不仅创造了“五子登科”的辉煌,还在晚清以来的百年时间里书写了人才荟萃,集于一门,文商并举,长盛不衰的恢宏篇章。

如果说,周馥为后代的教育不遗余力之精神如阳光般炽热的话,那么吴太夫人的佛心善德、嘉言懿行,则如月光一般清朗、柔美,润人心田。