珏良二哥离开我们已经二十多年了,我还是时常想起他。我想起他时不是带有怀念亲人的那种伤感,而是有话要对他说、和他聊。许多事只有和他聊了,才感觉到彼此理解,才感到舒畅。

在我十兄弟姐妹中,我和珏良二哥之间的接触是最密的,他对我的影响也最深。但当我真想写些关于他的回忆时,却又觉得无从下笔。现只写一些片段印象,稍作分析补充,以为纪念。

那是八十四年前的事情了,我当时只有两岁半不到,但是如今已有八十六岁的我,仍然记得很清楚。是个夏天的下午,在二层楼上我父母卧室后面的一间屋内,我穿着小孩子穿的连体衣,站在我的白色小铁床上、手扶着铁围栏,母亲拿了一大盘苹果并拿起一块急切地向我说:“你吃!你吃!”我当时并不想吃,当时心里就不明白,为什么母亲坚持站在那里不断地让我吃?珏良二哥站在母亲旁边,面上带着他那典型的似笑非笑的微笑。其实,那是我喝醉了。这情景后来父亲多次提起,说我三岁时喝醉了,说我连脚都红了,又说我当时狂笑不止(所谓三岁是中国传统算法,实际大致两周岁四个月左右)。想起来,显然当时母亲急坏了,才有那样举动。和这个图景相关的,另一图景我也记得很清楚。在上面所述事件之前,在楼下父亲的书房兼起居室,屋内有一小书橱靠墙立着。书橱顶面中间放有一个座钟,座钟一侧有一苏格拉底雕像,另一侧则有一装凉开水的玻璃瓶和两三套茶杯茶碟,有一些小酒杯和一瓶法国产的薄荷酒。酒呈绿色,酒瓶呈葫芦形。这样的葫芦形瓶子的法国绿色薄荷酒至今仍有得卖,所以我知道其酒精度为21%。书橱背后墙上除一副对联外,还挂有一幅铜版画的康德(Immanuel Kant)像。多年以后二哥告诉我,小书橱内摆放的是外文本佛洛依德全集(Freud Gesammelte Schriften)和黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)的《精神现象学》(Phnomenologiedes Geistes,我在某次错说成是《资本论》)。二哥大我十二岁,二哥高我很多,那时我得仰着头向他要酒喝,可能纠缠他缠得太久了,最后,他倒了一小酒杯酒,又把酒倒入茶杯并倒入许多凉开水冲淡了后给我喝。种种情景,我至今记得清清楚楚。于是就有了前面所述吃苹果的一幕。那次显然是二哥犯了错误。许多年后,当我们都过了中年,有一天,提起这事,他说那时为什么会给我这酒,是因为父亲曾告诉他,只有这酒可以给我喝,他才给的。看来,父亲并未提醒允许给酒的量是多少。二哥又对于我那样小的小孩能喝多少酒心中无数,才发生了这样的事。但二哥还是非常小心的,先倒入小酒杯以控制酒量,再把小杯的酒兑入白开水成一满茶杯。递给我后,我一饮而尽。他错以为,加了白开水,降低了酒精度就减少了酒精总量,他做到了他那十四五岁年龄所能做到的谨慎。这段故事后来屡次被提起,作为那么小小孩醉酒的趣事。可是我今天回忆珏良二哥,想起这件事时,心中总是浮现一片亲切之感。这正是我从很小时起就经常缠他,而他又经常呵护我的一个生动的事例。

另一件能回忆起的事,大约在我八九岁时,我开始收集中国的各种式样的银元,珏良二哥就给了我一枚崭新的纪念币。一面是徐世昌穿大礼服的像,另一面是一个亭台的图像,有“仁寿同登”四字。那是他当年在家塾读书时期,一次因文章做得好,张潞雪先生奖给他的。他和一良大哥受益于张先生很多,直到他们老年仍深深怀念张先生。这样的纪念币,应该是对他很有纪念意义的东西,他也给了我。总之他对我是爱护有加。

我们兄弟姊妹十人,各人忙各人的事,并不是每天都有很多交流。父亲白天上班工作,回来吃晚饭后,一般在起居室休息。休息时,兄弟姐妹中,有人就来坐坐,有人不来,很随便。但珏良二哥在父母面前的时候居多,有时还能帮母亲做些事分忧。记得有一年(应该是1935年),南开中学学生要集体去南京请愿,要求蒋介石抗日。三哥艮良、五哥杲良都参加了,下课也没有回家。这可把母亲急坏了,生怕他们惹到什么祸事,想把他们叫回来,就派珏良到火车站去找他们。不久,他回来了,说找到他们了,请放心,但他们不肯回家。母亲又着急他们去南京身上钱不够,命珏良送钱去。他又送钱去。当时的情景我也记得很清楚,是一个天已擦黑、傍晚时候。两次谈话都在父母卧室后面那间屋。

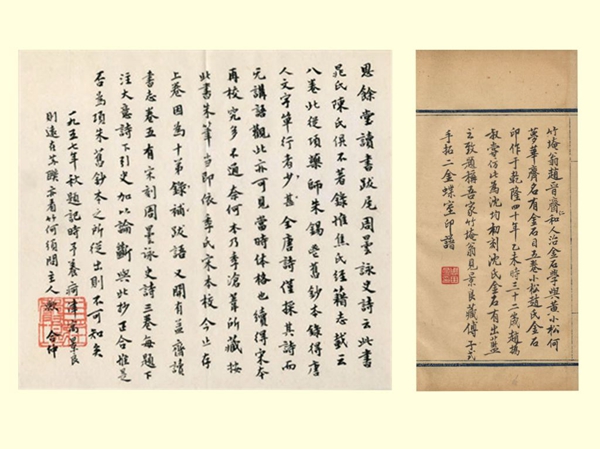

前几年在天津图书馆观看父亲的藏书时,偶然发现夹在书籍中珏良在南开中学读书时的一本笔记和一封给父母的信。信的全文如下:

父亲、母亲:

男来日内瓦已经五个月,因美国人百般阻挠,会议尚未达成协议,恐怕还要住一阵子。代表团住所在莱蒙湖边,办公室窗外就看得见欧洲最高的“白头峰”,山上终年积雪,日出日暮时景色绝美。莱蒙是世界名湖,确是与西子湖不相上下。

方缃来信说母亲心疾小犯,不知在何处医治,服用何药?总还以少操劳、多静养为要。吃些中药是否也可有些好处?

听说景良有好久没有信了,男已托人到莫斯科打电话给他,问问最近情况,并叫他写信回去。

敬礼

男 珏良 谨上

十月十二日

这一封信开头谈自己工作近况,又聊聊窗外的美景。接着,关心并问候母亲的健康。父母可能久未收到我的信,有点挂念。不知他如何知道,他就主动要设法联系我,叫我给父母写信。这一封在别人家平平常常的信,在我家弟兄却不常有。首先,我们弟兄就不经常给家里写信,写信也是就事言事,问候老人的健康是有的,但从没有谈什么窗外“景色绝美”的。更有甚者,有时该写几个字时也不写。“文革”期间东北供应困难,父母亲常费事地弄了一些食品给在哈尔滨的六哥以良寄去。他收到后,从不写信来。我之所以知道此情况,是因为父亲有一次闲谈时和我们说:你们要注意,老六收到东西从来不写信。意思是告诉我们六哥习惯如此,大家不要见怪。其实父亲本人写信也很简练,就事言事。有一次父亲和我聊天说,他的好友劳笃文先生开玩笑说他写的信是诏令式。而珏良二哥写信却从不是那样。记得1938年,他从天津经香港、越南到云南去西南联大(先到蒙自,后到昆明。因为起初文学院在蒙自)。途中他在越南河内还给父母写了一封信,其中还谈到:在河内有一周公祠,所祀也名周玉山,与我们的曾祖父同名。总之,他的信不单是言事,总会拉些家常。我想,父母看他的信时会比看我的信心中更觉温暖一些。所以,从家信这方面看,他也是比较贴心的。父亲住天津,二哥大部分时间住北京,许多事如去国家图书馆赵万里先生处、或冀淑英先生处转达某事,父亲也多命他去。

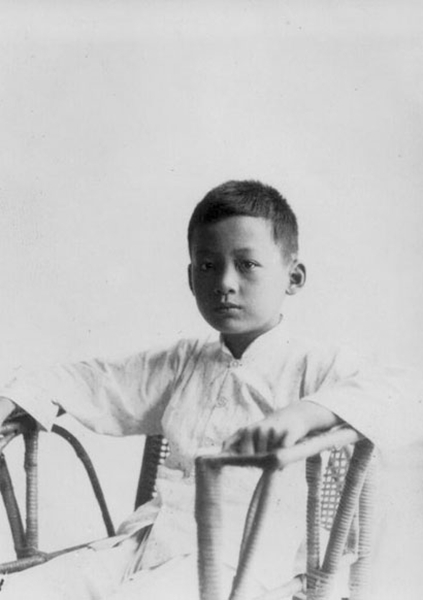

在他1938年去云南之前,也就是我十岁之前,由于我年龄太小,和他谈不上什么思想交流,对他也不能有什么深入的了解,对他的生活只能有一个笼统的印象。这期间的最后两年,1935年至1937年他已经上大学,我只能在假期见到他。能够有点印象的,大体上是在他的中学时代。这一时期,在我印象中,他的生活是非常丰富多彩的。

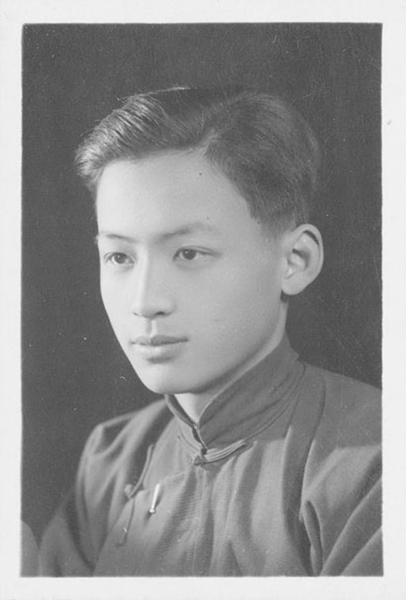

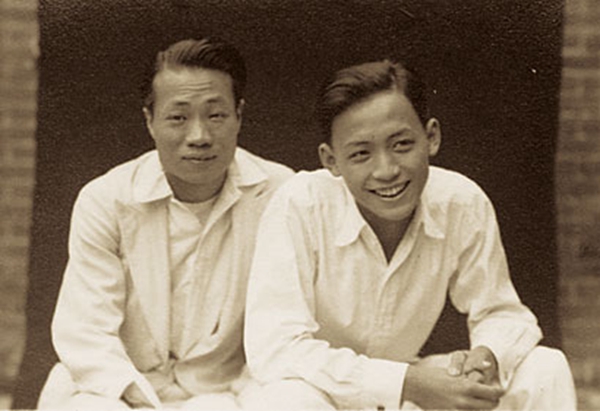

他结束家塾学习转读现代的学校时,最初入的是广东中学初中二年级。读了一年左右,就转入南开中学直至高中毕业。那时南开中学很活跃,我曾见我几位哥哥他们屋内陈列着许多英语演讲比赛和国语演讲比赛得奖的银盾。现在发奖通常用银杯,而那时除银杯外,也用银盾。玻璃盒子内立着一个大体上像折扇扇面形状的黑色木质底托,表面上固定一片镀银的同样形状的“盾牌”,上面刻字,写着某某比赛、第几名(照例只奖前三名)之类。二哥和其他几位年纪相近的哥哥们得的银盾不少,说明他们当时都很积极参加这些活动。那时南开中学有军训,分两种:一种是在校内操练,另一种是高中三年级课业完毕后到正式军队中去训练一个时期。后一种在1935年珏良二哥毕业时似乎没有,到1937年五哥杲良毕业时就有了。杲良参加这次军训时患了肾炎中断回家,虽然完成学业,却因为没有完成军训,因而没有高中毕业文凭,于是要用假文凭考大学。因此我家弟兄中,有两位世界级学者,都是用假中学文凭考的大学(除杲良外,一良因未读过中学,也是用假文凭考的大学)。至于前一种军训,虽然只在校内操练,但要穿黄绿色的军服。军服的纽扣上有“南开”字样,看来服装标准不是上面统一制定的。当时在南开中学就读的哥哥艮良、杲良,都穿着黄绿色卡其布的军服,那应该是学校统一的吧。然而珏良爱美,也比较考究,他另买了呢料,找裁缝做了军服。他还穿了这身军服照了一张像。相片照得非常漂亮。他人本来就漂亮,也很精神,穿上那西装水平的军服,更是神气十足。看上去不要说军训学生,若说是军官也不会是太低级的军官。只是我不知道列队训练时,他夹在同学中间是否仍穿此套服装。南开还组织有军乐队。珏良二哥参加了军乐队,还带动了弟弟艮良也参加。珏良在军乐队中演奏什么乐器我不知道,但有一回见他带回家一枝短笛(piccolo),或许就是吹短笛吧。我在家中较长时间只见他在拉小提琴。艮良在军乐队中吹黑管(或称单簧管,clarinet)。我家兄弟姐妹中玩乐器的不少,珏良、艮良之外,杲良拉大提琴(cello),八姐耦良和九哥治良弹钢琴,如贝多芬、莫扎特等等的曲子都已能够弹奏了。六哥以良学习夏威夷式吉他(Hawaiian Guitar)。曾任中国音乐学院副院长的张肖虎先生,解放前(抗战前和抗战胜利后)在清华大学音乐室工作,日寇占领期间在天津教钢琴。他和珏良、艮良都非常熟识,大约在1938年,张肖虎先生联络了天津一些稍会乐器的人组成一个管弦乐队,在一处名为维斯礼堂演出,演奏张自己创作的交响曲。其中,珏良拉小提琴,艮良吹黑管,杲良拉大提琴。一个乐队中,我的弟兄中竟有三人参加。在天津,由中国人组成管弦乐队演奏交响乐,这恐怕是第一次。珏良也喜欢唱京剧,住在隔壁的表兄李相璟喜欢拉胡琴,他们两人一拉一唱,在家里经常唱。有时还聚集几位亲戚中的京剧爱好者一起唱。记得他唱京剧主要学言菊朋(不是现在的所谓言派),常唱的有《宝莲灯》的“昔日里有一个孤竹君,……”和《二进宫》的“千岁爷,进寒宫,……”我八岁时有一次也跟在里面胡乱唱几句。后来听母亲说,当时他还请人教过唱京剧。在1937—1938年间一个短时间内,珏良还和左象高舅舅,还有我的四姨,一起请著名笛师徐惠如教唱昆曲。开始时教《长生殿·小宴》,我至今还记得开头唱:“天淡云闲,列长空,数行……”不久,珏良就去云南西南联大了。

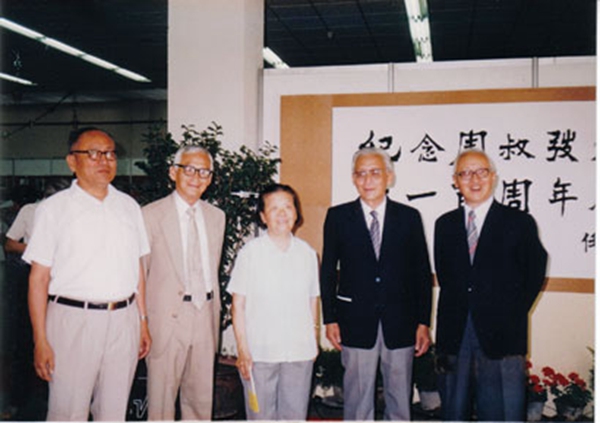

南开中学演话剧也是非常活跃的。珏良积极参加了话剧团的演出。下面我引一段三哥艮良的谈话。时间在2007年,我到天津图书馆看父亲的藏书,白天看书,晚上就到艮良家闲谈。那时他已九十岁了,他对我谈起珏良二哥的“多才多艺”(艮良原话)。

艮良说珏良参加南开中学的军乐队,并影响艮良也参加了军乐队。珏良还唱京剧,唱昆曲等。关于珏良演话剧,艮良记得三件事:

(1)演《五魁桥》(洪深编剧)。珏良饰剧中地主的孙子“大宝”。

(2)演英语剧The Best Policy is Honest。演员只有二人,照片中珏良所穿大衣是艮良的。所戴帽子当时还不多见,是艮良建议他向一位历史老师借的。

(3)演《新村正》。当时张伯苓的弟弟张彭春是南开中学主任,他也是中国话剧的先驱。当时曹禺已从南开中学毕业,仍被请回演过两次戏,《新村正》即其中之一。戏中珏良演配角,一群工人之一。珏良是“龙套”,但是“头旗”,即是领头并发言的。据说事后曹禺还说他有表情。——此剧有照片,照片中有珏良,在天津原广东会馆现改为戏剧博物馆中有展出。1970-1980年代,杲良回国探亲时,和珏良、艮良一同前往参观时,曾看到展出有这张照片。

以上就是艮良谈话的大概。

我说他爱打扮、爱漂亮,其实他本人确实非常漂亮。不止是面貌长得漂亮而已,其风度、其言谈举止既大方又和善。在他和其他哥哥十几岁期间,家长每逢生日亲戚们来祝贺,谈话、打麻将、摆宴席。逢这种情况,其他哥哥们大都作为礼节向长辈们打个招呼就避开了。而珏良则不同,他常和这些长辈们谈话应酬,常得到长辈们的夸奖。他为人也非常随和,善于和人相处,私下里也从不说人不好。听父亲说他小时生下来就常是笑嘻嘻,从来不哭。当时父亲正在玩照相,想照一张他哭的相片,谁知怎么弄他也不哭。没有办法,后来父亲打了他一下,他才哭,这才照成了像。年长、年老之后,风度不减,如此潇洒,终其一生。一位王立礼先生著文纪念珏良时也说:“在校园里偶然见到周公时,觉得他气质不凡,风度翩翩,甚为潇洒。”这应该是上世纪70年代时的形象了。他有一个儿子在美国,他去美国儿子处,回来后嫂嫂告诉我,儿子的同学说爸爸比儿子漂亮多了。那时他已是七十岁左右了。

珏良和艮良上学最初是上广东中学。据艮良回想、分析,当时可能因为离家近,去南开中学要经过日本租界并经过海光寺日本兵营,那里是一般人既厌恶又危险的地方。不过一年后,他们仍是上南开了。

南开中学是非常注重体育的。我不了解几位哥哥在学校参加体育活动的情况,我在家中时常看到他们校外的体育活动,几位哥哥(包括珏良)夏天经常一起出去游泳,到了冬天又经常一起去溜冰。不过,一般他们冰鞋上的冰刀前端是卷上去呈齿状,而珏良则各样都要玩玩。故除此之外他又买了一双冰鞋,其冰刀前端是一直延伸向前方的,据说是“跑刀”,为了赛跑求速度而不是做花样的冰刀。我不会溜冰,也不懂,故只能如此描述冰鞋。那时期我家住在天津英租界五十八号路泰华里。在当时这条小街上还有几大块土地空着未建房,这些地方就成了附近青年体育活动的场地。最早有一块地里还立有一个足球大门,后来在另一块地上我还见过杲良和邻近青年一起打垒球。几位哥哥(包括珏良)经常和这条街上邻居青年一起打篮球,还成立了篮球队,名为“泰华队”。定制有打球穿的运动背心,上有“泰华”二字。我幼年时曾见到过他们六七名队员的合影照片,就是穿了这样的背心。队员都是附近邻居青年,倒不一定都住在泰华里。例如袁寒云就住在我们斜对面的两宜里,他的儿子也一起参加打球。后来大约是在1970年代,我和珏良闲谈中偶然提起袁寒云的儿子物理学家袁家镏,珏良说:“是不是那个当初我们一起打球的?”我自然不知道,也无从了解,不过从出生年龄看,应该就是。总的看来,珏良的体育活动也是丰富多彩的。

以上所说,都是课余生活。有了这样五花八门、丰富多彩的课余生活,哥哥们学习还能够完成南开的高标准学业,而且还能名列前茅,真是不可思议。二哥在入中学前,相当于其他人小学和初中前段时间,是受家塾教育,并曾受到过很好的老师如张潞雪先生的教导,有了比较扎实的古文根底,在书法方面也得到充分的锻炼。因此,年纪不大时就可以做父亲校勘古籍工作的助手。前几年在天津图书馆见到过一部《危太朴云林集》,是父亲命一良大哥传录自明蓝格钞本的《云林集》。时为1928年,当年一良十五岁。到了1933年,父亲又见另一版本的《云林集》,又命珏良补抄在一良所抄的那本上。父亲在书中题:“癸酉七月见文瑞楼钞本,因命儿子珏良补录之。”那时珏良十七岁,在高中一二年级。他们小小年纪能胜此任,靠的是多年家塾学习打下的基础,不但学识有一定基础,字也写得够格,才能往上写。

珏良是1935年去北京上大学的。因此,包括以上所谈,大部分是在我七岁以前所见到的珏良的中学生活。他这段中学生活自然是丰富多采的,尤其是其学习、成长这个主要方面的收获、成就更是非常丰厚。他这一时期所下的功夫对他一生成就的影响也是非常重要的。那时珏良的起居生活也和我其他几位哥哥姐姐有不同。那时我家所住的泰华里房子,是临街的联排房屋中的三所,泰华里5号、6号、7号。是租七姑的婆家的房子。每座房子有两层,主要居室每层有三间。在建房时就在这三所房子间开门打通,为了我家住。建好后我家就搬了进去。所以每一层主房连起共有九间。一楼主要是父亲书房、客厅、饭厅、活动室、客房等等,一般没有人居住。父母和其他几位兄弟姐妹都住在楼上,而珏良二哥却住在楼下一层最远端的屋子里。像我那时六七岁小孩,要下楼,穿过一两间比较冷清、平时没有人的房间才能到他那里,晚上更不太敢去。其他兄弟姐妹生活很规律,比较早就按时睡觉,早上按时起床去上学。而珏良二哥虽早上也稍迟起来上学去,晚上却睡得很晚。他晚上不睡都干些什么?我那时小小年纪自然无从知道他看什么书、做什么事。然而现在回想起来,我以为他的在以文学为中心并及哲学、史学的旁通博览,正是在中学时代的五年左右时间内打下的基础。

古籍方面,我父亲除收集善本外,还收集、购买过数万册各方面的古籍为了阅读和参考。有些书箱就放在珏良卧室的隔壁,拿来看自然方便。他那时自己也买了许多铅印的古籍。我记得,到我读高中时,从书箱房(专门集中堆放书籍的屋子)拿来一些书,其中一本铅印的《世说新语》书上就有他的签名。此外,那时南开中学国文课的分量也比较重,我看到过珏良处有许多老师发给的铅印的辅助读物,例如《孟子》《墨子》等等的文选。各自装订成一册,每册都不厚,但也有许多册。

古籍之外,“五四”以后的新文学作品如鲁迅、周作人、茅盾等的小说,也是他阅读、欣赏的一大方面。在今日,青年阅读的大都是用普通话写的文字,包括文学作品,读文言文反觉得困难。而那时人写作、阅读多是文言文。一良、珏良幼年时的儿童读物基本都是文言写的,或是用半文半白的文体。“五四运动”时开始的“新文化运动”的作品是对传统文化的冲击和挑战,不仅是简单地改用口语作品的问题,作品中带来了新思想、新问题,这在当时是陈腐社会风气中吸到一股新鲜的空气的感觉。并且,在珏良的中学时代,离“五四运动”只不过十多年,新文化运动应该还在发展中,鲁迅等人的作品还在一部部地出。广泛接触这方面的作品,珏良受到了这一个新方面的教育是非常重要的。我父亲是不买这些书的。珏良告诉我,阅读这些作品是受了几位堂兄堂姐如煦良、叔昭、叔娴等的影响。珏良后来聊天时说,当时他差不多买全了那些作品,每出一种就去买。所以,有些还是初版。

还是2007年到天津图书馆看父亲的藏书时,偶然在书中发现一册珏良高中时的读书札记。大概是老师布置的作业,因为每篇都有评语。封面题:“读杜诗札记周珏良”,实际内容不止《读杜诗札记》一篇。由这本札记亦可略见他高中时期在文学方面所下的功夫及水平。现把各篇文章的题目和老师评语开列于下:

《读杜诗札记》——评语:“能把少陵所以为大的地方写出,足征作者读诗自具只眼,不落时下皮相之见。”

《孟子的教育学说》——评语:“资性聪颖。心下手下均能了然。佐以精进不懈置功,所就未可限量。”

《荀子的教育学说》——评语:“主脑既清,语皆逢源。”

《孟荀论性之比较》——评语:“经身心融会后而以平浅出之,有沟通两水汇为一流之妙。”

《墨子学说给我的感想》——评语:“语简而意明。”《读史记游侠列传》

——评语:“有真性情故能赏识到深处。”

《读<谈美>》——评语:“文虽短,写来饶有真趣。”

以上批语中除称赞其文思和行文外,还有老师在批语中直接夸奖珏良本人的字句,如“资性聪颖”、“有真性情”、“独具只眼”等,在老师眼中珏良或是个优秀的人才吧,所以有一条评语还说:“佐以精进不懈置功,所就未可限量。”认为他前途不可限量。

另外,这些读书札记中固然各有各的讨论主题,但文字中,不经意间也可见到他读书博览、钻研精勤。例如,在《读杜诗札记》开头一段写道:“我因为欢喜看文学书,所以对于中国旧诗词的选本一向读的不少。在今年暑假前看见一本书上说读诗读文最好读全集,读选本常常容易被选者的意见所囿。当时觉得很有道理,当时就决意要在暑假里读几个名家的全部作品。杜工部的诗也是其中的一个。可是因为他的诗非常之多,我读的时候又很快,未免有点‘走马看花’,所得不多。最近又把它看了一遍,既然有了上一回的基础,这回比较的省力了,而且对许多地方的了解也比上回深刻的多。我想假如再能有工夫读它个十遍八遍或许真的可以得着点什么。”

从上面一段,可得出几条信息:

(1)“于中国旧诗词的选本一向读的不少”,说明涉猎书籍较多;

(2)“要在暑假里读几个名家的全部作品”,也就是几部全集。读全集,还要读几部全集。这意味着很大的阅读量,即要下很大工夫。

(3)大部头的杜甫全集已读过两遍。请注意,杜甫全集的分量已是很重的,还不止一遍。

又如,在另一篇札记,在《读<谈美>》一文中写道:“《谈美》这本书我一共看过三次。头两次看的时候是在前年。当时只注意本书讨论艺术的创造与欣赏的几篇。因为那时候我正热心的看文学书。对于带点哲学味的东西根本不生兴趣也不大了解,所以也不喜欢看。本书的开场白同第十五篇就是这样的被我忽略过去。最近这些日子——也许因为年龄的关系——忽然常常的要翻翻哲学书,谈谈人生的大道理,不知不觉的进步了很多。这次再看的时候说也奇怪,觉得从前爱看的第一到第十四篇反不如这第十五篇有趣,有价值起来。”从这段中可得到的信息是:

(1)这本书已读了三遍。

(2)兴趣由文学扩展到哲学,常常的要翻翻哲学书。读书的范围扩大了。

总起来说,从以上这些零星字句中,也可看出他在中学时代就已积累下深厚的基础。

学习英语、阅读英文书籍,也应是他在这一时期学习的一个极其重要方面,为他以后能学习、研究英国文学打下扎实的基础。他对我说过,他是从十二岁开始学英语的。我家学习英语和英语辅导读物很多,有的还不止一份。他究竟用心读了哪些书,我无从知晓。但他肯定都浏览过。民国初年起的二十年左右时间中,国内学习英语大体都是同一个套路:入门学《英语模范读本》(周越然著),文法读《纳氏文法》(Nesfield's English Grammar),进一步读物有《莎氏乐府本事》(Tales from Shakespeare)等原著。都是商务印书馆出的。我家中这些书都有。他和一良是兄弟姐妹中最年长的,从这些书印行的年代来看,家中再没有更早的别人去读了。直到了约1930年代初开明书店出了林语堂编的《开明英语读本》和《开明英语文法》,大家耳目一新。英语读物也开始有《小妇人》(LittleWomen)、《傲慢与偏见》(Pride and Prejudice)等等。早期的那些读物多少有点陈旧,这些更贴近生活一些。无论这前一期或后一期,这一切都是珏良所亲历。写到这里我从网上找到一篇珏良谈学习英语五十年的文章。所谈的一些书籍和老师我都知道。原文非常详细,我得以清楚地了解他学习英语的详细和得力之处。