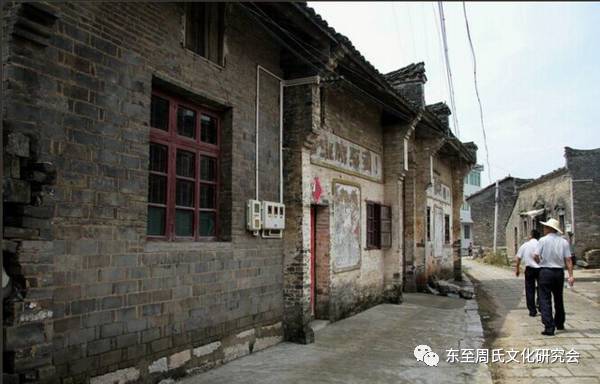

在东至张溪镇有一个独特而又古老的村落——东建街。

东建街明清时期,叫古港镇,坐落在黄盆河张溪河段西岸,与石潭村(明清时称石潭镇)隔河相望。两镇之间的河段设有石潭官渡,是从东流经此官渡到洋湖以至祁门的重要的古徽道。民国时期即1914年古港镇易名为东建街,隶属建德、东流两县管制。街西为东流县管,街东为建德县管,故名东建街。直至东流至德两县合并才更名东田村。

汪李两大姓氏分街西、街东聚族而居。在国民党执政时期,内乱外患,到处抓壮丁以补充兵力。但在东建街抓壮丁时一个也抓不着。东流县派人来抓壮丁时西街的青壮年就跑到东街去;建德县派人抓壮丁时东街的青壮年就跑到西街去。东流、建德两县谁也不敢越界抓人。

东建街坐落在东湖万亩大圩上端,村民主要从事农业生产,种植水稻、棉花、芝麻、黄豆、花生等农作物,农闲季节从事捕鱼、卷烛芯等以增加收入。

李氏祖先在长期的生产劳动中独创了龙网捕鱼工具,到现在已有400多年的历史了。汪氏家族独门执掌着一个绝技——卷烛芯,传内不传外,传媳不传女。卷烛芯要具备三种材料,即灯草、芒杆和丝绵。灯草的最好的产地在苏州。芒杆主要生长在山冲的河沟里,一到秋季,东建街人自带干粮,爬山涉水几十里收割着芒杆,备足一个冬季的劳作之用。烛芯芒杆有极严格的尺寸要求,按“五个”“半斤头”“一斤头”等类型,将芒杆放在特制的芒床上固定,用锋快的刀切割成4寸、8寸、1尺2寸长的小芒子,就可以在案板上卷烛芯了。那柔脆的灯芯草紧紧地卷在小芒杆子上,然后用丝棉紧紧缠住芒杆两头,以防灯芯草松散。

勤劳而又睿智的东建街先人们,劳作之余,或每年新春,由李氏独门承玩的磨盘灯,距今已有200多年历史。《磨盘灯》多次在央视台播放,并被定为国家非物质文化遗产。

附录:龙网捕鱼

张溪东建街龙网捕鱼,远近闻名。

龙网由长约百米、深约3米上千斤重的大渔网、几十个木板做的浮漂、百余个鹅卵石网坠组成。龙网拢起来一大堆,分放在渔船船舱里足有一人多高。一整张龙网都是用麻线结成的,网眼有银元般大小,结网的线绳比纳鞋底用的线绳粗得多。

龙网捕鱼当地人称“打大网”,龙网分放在两条长约4米并排行驶的渔船上。渔船比一般的木质渡船稍窄,每条船上分站“头桨”、“放网”和“艄桨”3人,按打渔人年龄等级和船的位置划分,船头的“头桨”是个健壮的小伙子,船中间的“放网”是位中年汉子,“艄桨”则是饱经风霜的老艄公,一般具有30多年在黄湓河上打渔的经验,也是这张龙网的老大。渔船下水后,打渔人一律身穿防水皮衣、足蹬带钉的长短不一的牛皮网靴,全副武装,严阵以待。随着“艄桨”一声令下,“呦—呵呵”,“头桨”伴着嘹亮的劳动号子奋力划桨, “放网”有节奏地将龙网抛放河中,“艄桨”把好舵,渔网在水下形成一个包围圈,面积约有打麦场大小。紧接着“起网啰!”一声呐喊,两船的“头桨”“放网”从两边同时拉紧上下网纲,汉子们协调一致,铆足了劲,有节律地拼命往船上拉网。

从撒网到起网一般用时二十分钟,一网可捕数百斤到上千斤的鲜活大鱼。