泰山观瀑亭内,刻着清光绪三十年(1904年)山东巡抚周馥的诗,由于诗句字迹甚小,每个字只比樱桃稍大些,人们很难看清,但这些诗却受到了研究者的高度重视,被认为是清朝末年泰山高度现实主义的作品。周馥何许人,他的诗又写了些什么呢?

周馥,字玉山,安徽人,进士出身,协助李鸿章办理洋务30多年,1888年迁直隶按察使,1901年任直隶总督兼北洋通商大臣,次年任山东巡抚,加兵部尚书衔。在人们的印象中,封建社会末期社会腐朽,官僚阶级极度腐败,鱼肉人民,但在我们的故事里,周馥以及他的属下泰安知府段春岩和泰安县令毛蜀云却出淤泥而不染,他们的作为令人肃然起敬。

在山东期间,周馥参与了津浦铁路和胶济铁路的修建开通,并力主济南开埠,允许外国人投资、做生意,济南由此迎来了从封建城市向近代城市跨越的转折。周馥为山东做了很多好事,他与泰安有哪些关系呢?

这一年,周馥代表朝廷来泰山祭祀,他一路走来,看到了很多,也思索了很多,最后,把自己的所见所闻所思写成了11首诗,赠予了段春岩和毛蜀云。这些诗语言平实,就像“老大哥”写的家书,可谓“首首精彩,首首有故事”。

周馥在泰安轻车简从,每日身着便装,带着三四个随员,骑着马到处走走看看。他看到田里的庄稼长势喜人,老农正在田中忙碌,就下马上前与老农打起了招呼:“大哥,您忙着呢?今年收成可好啊?”老农回复:“托您的福,今年是大丰收的年景啊!”周馥听后喜不自胜,随后写下一首诗——

今夏麦大熟秋粮亦茂

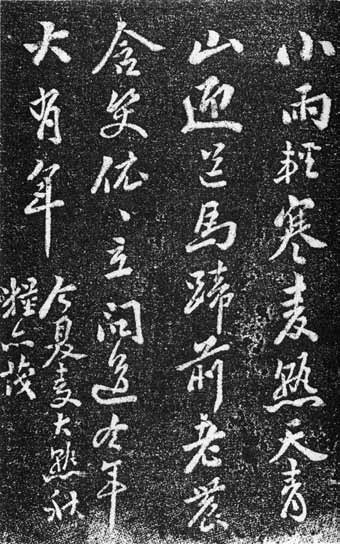

——泰安道中赠毛蜀云大令,兼呈段春岩太守

小雨轻寒麦熟天,青山迎芒马蹄前。

老农含笑依依立,问道今年大有年。

诗中的“迎芒”即迎接麦收。整首诗大意为:小雨沥沥天微寒,正是麦子成熟的时节,青苍的山色伴着丰收景象展现在我面前。老农为何如此高兴,笑容满面守望着麦田?他说今年庄稼长得好啊,是个大丰收年。从这首诗不难看出,周馥心中装着民之疾苦,丰收在望,他比老农还要喜悦。

周馥继续走在泰安的大地上,看到河与梳洗河之水汩汩向南流淌,他知道泰山“山多高水多高”,可是农夫们却在挑水浇地,又累又慢。周馥想到了南方的灌溉设施,就弯下腰来问农夫:“为什么不引水浇田啊?”农夫答:“水在低处,引不上来啊!”周馥点点头,是啊,小门小户的农民哪有能力筑坝引水呢!于是,周馥写下了第二首诗,劝毛蜀云兴修水利——

劝作堰引水溉田

酾渠水可度平皋,始信山高水亦高。

破浪乘风空有愿,何妨农圃试牛刀。

诗中的“酾渠”即疏导水渠,“试牛刀”语出《论语·阳货》“割鸡焉用牛刀”,谓大材小用。整首诗大意为:修堰并疏浚河道吧!让溪水流进农田,这样人们才相信泰山有多高水就有多高。乘风破浪的远大志向是华而不实的,你们走进农家的田园并不是“杀鸡用牛刀”大材小用。

周馥在泰安住了下来,边走边看边调查。他看到山民的生活贫穷艰苦,他们住在简陋的草屋中,孩子们赤着脚,有的放羊,有的捡拾柴火,有的下河摸鱼……这样怎么能行呢?孩子们不读书,何时才能过上好的生活,何时才能迎来太平盛世。于是,周馥写下了第三首诗——

劝多设义学馆

茅檐尚少读书声,不为穷经不为名。

但使儿童都识字,自然有道际升平。

整首诗大意为:很少听到穷人家孩子的读书声,他们的读书并不是要苦钻经典、博取功名。希望孩子们人人都能识字,这样就可通晓事理、提高本领,社会也能因此逐渐走向盛世太平。这首诗的用意是鼓励毛蜀云多开设义学馆,让穷人家的孩子能通过读书改变命运。整首诗批评是委婉的,建议是真诚的,“指示”得了无痕迹。此后,毛蜀云大力兴办教育,后来周馥在奉命致祭泰山时,全面视察了泰安的各类学堂,审订毛蜀云所制订的学堂章程、功课、管理法、教授法,随后大加赞赏,称之为“山东小学第一”。一时间,泰山“彬彬乎学风之盛,甲齐鲁矣”。