时间淘洗着记忆,犹如江水冲刷堤岸,不时崩塌一块,沉入水中,了无踪迹。这是生活的常态,恰如绣花襦褪了色,老歌带掉了磁。

将往事拾起,总会遗漏几颗麦穗的。你有些忧伤,也有点惘然,但这本没有什么。可有一种记忆,让你悔、让你失落、让你痛得不堪回首。

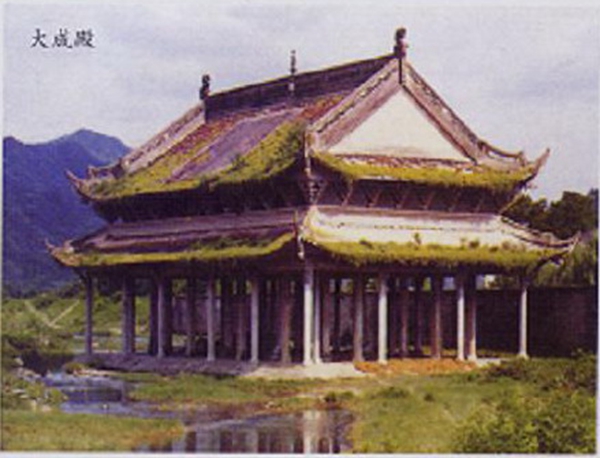

梅城的大成殿,就在它轰然倒下,倾覆在洪水中时,也好像昭示着一种文化精神的失落。当物质将精神逼至墙角时,人们似乎进入到了另一个意义的洪荒年代。

我认识的大成殿,是四周通透的,几十根水泥楹柱戳在地上,顶着一个盖,落在学校的高墙外。爬上高墙,个子稍高的可用手摸到大成殿的一个飞檐。墙外是改道的梅城河,河水穿殿而过。潦水紧缩时节,流水才落在殿的基石之下,汩汩地发出些声响,与大殿恢宏的穹顶相应,让人听得有些怆然。

一座大殿竟然立在河道中,绝不是大殿的认可,而是世俗的选择。人类繁衍之盛,河道淤塞之患,加上让高山低头,让河水改路的气概,一道坝就将大成殿与村庄隔成了两重天地。从此大成殿与野兔山雉为伴,与洪水污泥为伍,成了野老柱杖歇凉地,樵夫担柴避雨处。大成殿已没有了一点斯文。

大成殿当然是无奈的。当文化与现实形成了利益冲突的时候,人们选择将文化抛弃。诸不知抛却文化的做法,是自断其脉,以致于人们不知从何处来,更不知到何处去。是的,梅城河里的大成殿已在一九九十年代的一次洪水中坍塌,它生命终结的同时,也给小城人一个洗礼。它那硕大的身躯横亘河中,造成洪水外溢,小城淹在了洪水之中。当洪水退尽,家园重建时,大成殿却再也重建不了了。

如今大成殿成了小城人一个遥远的记忆,也成了小城人心中的一个痛。

梅城是旧县治,古老的,它因宋时的梅尧臣任至德县令而得名。而梅城的大成殿却更为古老。唐肃宗至德二年始建。宋嘉定年间吴渊为建德令时,移址于梅城西北善政坊。明崇祯四年,知县杨锡璜改建于梅城西北门外,后毁于战火。清康熙元年,知县高寅复建于梅城西北隅。咸丰年间,再毁于兵乱。直到光绪年间,时任直隶按察使的建德人周馥独捐一万一千二百块大洋,历时五年,按旧制重建了大成殿。

从唐到清,虽历千年,但大成殿就像先人手中的接力棒,一朝一朝地传了下来,这不仅是对孔圣人“万世师表”的崇尚,也是一个文化信仰的传承。一个家族丢给儿孙什么?是一方宅,一块田,一堆元宝?还是一只书箧,一门家风。可一个民族留给子孙什么呢?其实从梅城的大成殿的毁与建、再毁与再建可知:一座殿,就承载一段悠久的历史,何况这是一座供奉文化之根的大殿。

根有缺失,文化自然成了装潢。信仰迷离、精神荒芜自然是华丽外饰内的苯酚与甲醛。文化孱弱,物欲横流,让人不得不感叹:“欲望的草,任凭金钱打就的快刀,却怎么也割不掉。”

大成殿被遗弃在梅城河,是不幸的。可从某种意义上说,虽不能与它辉煌时期相比,但比起历朝兵燹之灾,倒不失为平静岁月。

我不想深究大成殿命运多舛的原因。我只想陈述的事实是,晚期的大成殿,经受住了抗战时期的日机轰炸,琉璃瓦炸碎了,可主体不损一点。可到了破四旧和文革年代,大成殿里一切,被砸得面目全非,哪怕一点点文化之影,一点点建筑之美,也不能存在。万世师表成了万人唾骂;文化圣地成了打砸阵地。混乱挤走了秩序,粗鄙战胜了高雅,野蛮替代了文明,丑陋驱赶了美丽。白象山下的大成殿就如一位文质彬彬著长衫的君子,被小城人剥得赤身裸体,在梅城河的寒流中颤抖。此时的大成殿身心俱疲,空廊而立。

大成殿是文化的载体和符号,而被小城人抽掉了灵魂的大成殿还叫大成殿吗?失落在梅城河里的大成殿,小城人还愿、还能找得到吗?

我无从回答。“人生无根蒂,飘如陌上尘。”如今,我只能用记忆打捞失落,但愿人类社会能回归尘土,回归理性与根性。