在晚清,有这样一位封疆大吏,长期协办洋务却又对治水颇有建树,李鸿章评价他“在直境督办河工多年,于修守事宜最为谙练,应机敏决,识力过人”,他便是周馥。

周馥,字玉山,号兰溪。安徽至德(今东至)人,因应试未中,遂投笔从戎。又因一手好字,为李鸿章赏识并招为幕僚。清同治九年(1870年),李鸿章由湖广总督转任直隶总督。次年春,周馥抵津,协助治理直隶。此时,恰遇永定河连年决口,他与永定河道李朝仪等共同筹办堵筑堵筑事宜。因治河有功,同治十一年(1872年)奉旨以道员留直隶补用。多次筹办永定河工后,周馥发现此河“十年八九决”,每次堵口,花费白银少则十余万两,多则二三十万两。另高价收粮办理以工代赈,又耗银数万。历任直隶总督对此均颇为苦恼。周馥向李鸿章建议,采用改道、抛石等办法治理永定河。李鸿章认为花费太多,不太可行。光绪十九年(1893年),周馥又向永定河道员万培因提出治河建议:永定河河高堤薄,水大难容,若只挑挖淤沙,作用并不大。只有在永定河卢沟桥上游南岸,建减水大石坝一座,待大水时,分泄部分洪水至大清河,才能减轻水患。不说岁岁安澜,起码十年中有八九年会受益。有人说,这样大清河会受影响,又该怎么办?周馥认为,一是大清河未必同时发生大洪水,二是永定河陡涨陡落,洪水入大清河不过一二日,况且以大清河的清水来刷永定河的浊水,河道淤积相对较小。光绪二十年(1894年)五月末,减水石坝建成,六月永定河洪水大涨时,“因减水得免溃决”。

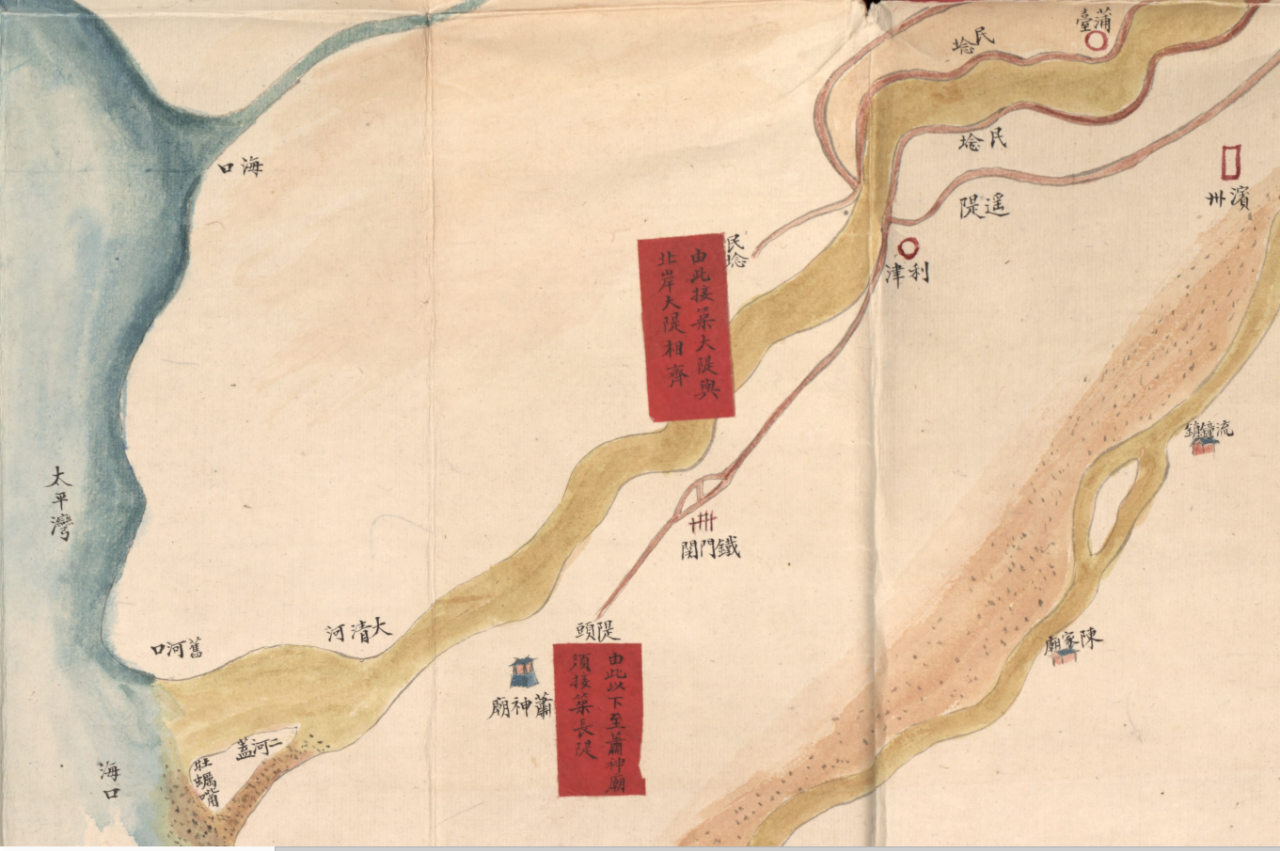

周馥治水坚持实地踏勘,先调研再发言。同治十二年(1873年)春,山东巡抚丁宝桢请挽黄河归徐淮故道,东河总督乔松年认为,黄河改道已近20年,南行故道已淤积,势难复归。清廷认为,李鸿章曾在黄河北岸剿捻军,对黄河相对熟悉,于是向其征询意见。李鸿章又以彼时忙于军务,并未过多留心河务,又征询周馥意见。周馥认为“非细勘地形水势,不能决也”,只有先实地踏勘才能作出抉择。于是,周馥从大沽口乘帆船至山东利津黄河口,由此溯流而上,查勘铜瓦厢决口及黄河淮徐故道,抵达河南后,又由卫辉府顺流而下,至张秋、济宁、汶上等地查勘运河情形。回到天津后,向李鸿章陈述黄河不能归故南行。光绪三年(1877年),他又与清河道道员叶伯英一同查勘滹沱河,先后到达平山、正定、藁城、栾城、赵州、深州、冀州等地,再经任丘、文安至天津。查勘结束后,周馥认为,滹沱河不能分水向南入宁晋泊。

沿河群众的合理建议,周馥也会听从并采纳。筐儿港减河本为排泄北运河洪水而挑挖,但自清道光中期以后,河道失修,洪水旁溢为患,影响武清东部村庄及民众。同治十三年(1874年),李鸿章派周馥去治理,周馥认为筐儿港减河河槽淤积甚高,应另辟河道入塌河淀。但减河来水势大,若按往常挑河筑堤的方式挑挖河道,不仅泄洪有限,而且难保不再溃决。民众议论此事时,有一个少年说,可挑挖两条河沟,两河沟中间留平地,以挑挖南河沟的土筑南堤,以挑北河沟的土筑北堤,水小时可走两河沟,水大时,中间平地亦可作为河滩地漫滩行洪,这样既可容纳大洪水,又可在洪水退后,继续在中间平地种庄稼。众人对此纷纷不屑,认为多嘴,唯周馥认为,此办法可行并采纳实施。对于旧河道淤高的土地,周馥丈量并酌收地价后,交与沿河民众耕种。

挑挖减河分泄洪水是常用的治河手段,然而选址于何处挑挖,却颇有讲究。同治十三年(1874年),天津道丁乐山建议,利用天津境内的金钟河,开一条减河,上接天津贾家桥,下至北塘入海,以排泄上游洪水。周馥认为,此时洪水已到天津城,城内或已是汪洋泽国,泄洪为时已晚,不如从南、北运河上游挑挖减河。此时李鸿章已应允了丁乐山的提议,不便改在以后办理。多年以后,周盛传在南运河上挑挖马厂减河,即是听从了周馥的建议。

防御洪水不信鬼神,要靠人力。同治十三年(1874年)冬,通州潮白河堵筑工程即将结束时,顺天府部分人员有贪腐想法,但未得逞。次年夏,周馥担心上述人员为泄私愤,趁行洪时盗掘堤防。七月,他赶赴通州,巡查潮白河堤防,洪水一夜暴涨一丈三尺。虽部分堤段漫口,被快速堵塞,但沿河官兵、民众仍颇为恐慌,请周馥祈神保佑。周馥虽不信,但也难以说服民众。于是,焚香祈祷,但报送洪水持续上涨的汛情仍持续不断。由此,周馥发出了“余惟专恃人力耳”的感慨。

周馥也曾多次踏勘黄河并治理尾闾段。光绪年间,周馥多次查勘、治理黄河河南、山东河段并拟定治河办法。光绪二十八年(1902年),他升任山东巡抚后,尤其注重黄河山东尾闾段的治理。光绪三十年(1904年)正月,黄河凌汛暴涨,北岸利津县王庄漫口,临近的扈家滩三处亦漫决。大水落低后,扈家滩等三处实施挂淤措施。二月,王庄漫口合龙。

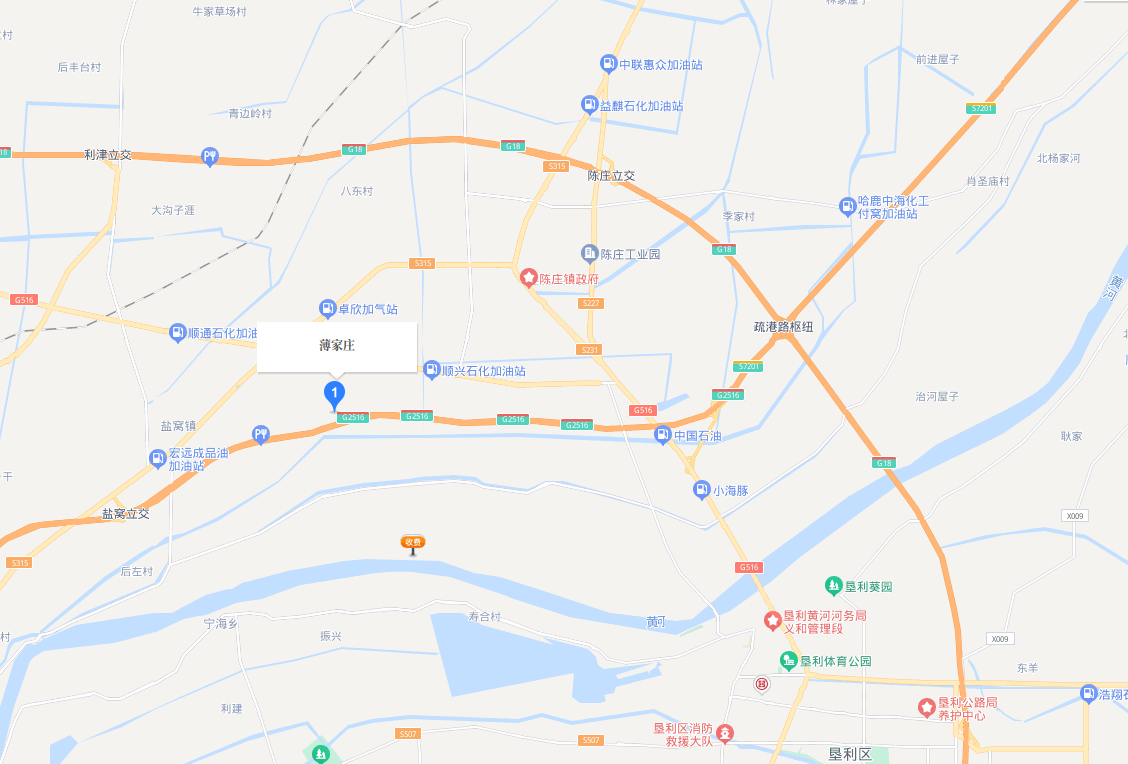

此前,山东省官员治理这段河道时,采取“随弯就曲立堤”策略,由此导致“水流不畅,尾闾更甚”。周馥查勘后,认为薄庄正当水流冲击处,建议择地搬迁,又筹划购买石料,保护堤埽工程。此时,周馥请求户部拨款,以求暂时补救,户部让他保证以后再无决口才拨款。周馥认为,黄河自古难治,以三百万两的工程款,无人敢承诺永保安澜。无法从户部申请款项,他自筹经费购买石料,作权宜防护,以免频遭溃决。与此同时,他勘测规划黄河下游,谋求调整河流走向,以使尾闾更为通畅。但是下游河道似“之”字形,百姓安土重迁,无法强制全部搬迁。他只得先易地建房,再组织将河流顶冲处的住户搬迁。六月,黄河河水大涨,直冲薄庄,以致发生漫口,数千家片瓦无存,幸好预先筹备,民众未伤一人。他乘小船,查勘河流走向,湍急水势顺着徒骇河流向东北。他奏报朝廷不改河流水势,继续刷深河槽,河道由此变得相对顺直,险工数量亦大为减少。与此同时,他又对上游各处险工进行抛石防护,对下游险工以烧砖代替石料的方式进行防护。这样系统治理后,“山东黄河十余年来未决一次”。

清宣统三年(1911年),周馥对历年治水方略及亲身实践进行总结,成稿为《治水述要》《河防杂著》。《治水述要》所撰内容主要涉及黄河及其他河流的灾害与治理,时间跨度从先秦至清中后期,尤以明清两朝为主。《河防杂著》则涉及黄河源流考、水府诸神祀典、黄河管理体制及清代河臣名录等内容。“成稿后经于晦若侍郎复加校正成编,以今时国家不讲水利,不欲刊板传世,留存家塾可也”。从其自著《年谱》的只言片中,既可看出他对治水兴国的期许,又可窥见对时政的无奈。今日看来,周馥遗留后世的治水典籍,不仅保存了大量史料,具有较高的史料价值,其中系统总结的诸多治水经验,仔细研读,亦能为当前河流治理提供有益启示与借鉴。